資深國際風險管理顧問 白佩華 老師

儘管2025全球短期綠色經濟面對許多不穩定因素,包含地緣政治的緊張、全球貿易關稅的未定,以及科技的快速改變(如: Ai相關);但長期的成長動能仍存在,包含能源轉型、長期投資在氣候調適和韌性,以及其他環境壓力等。

事實上,越南是受全球氣候變遷影響最嚴重的國家之一。越南正在經歷氣候變化,並將在未來幾十年受到嚴重的負面影響。這些極端天氣事件,包含颱風、暴雨、洪水、山體滑坡、乾旱、熱浪等,至本世紀末,越南年均溫將上升1.0°C至3.4°C,極端高溫與熱浪事件將更頻繁,直接衝擊勞動力健康與生產效率。對越南的發展、基礎設施和經濟造成長期負面影響,其主要能源來自於化石燃料發電,讓越南是全球十大空氣污染最嚴重的國家之

在第26屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會(COP26)上,越南宣佈2050年實現淨零排放,並承諾在2040儘快逐步淘汰未減排的煤電。鑑於越南一直依賴化石燃料來驅動其快速成長的經濟,要實現這項承諾將需要付出巨大的努力。越南短期內碳市場暫不進行國際交易,自2029年起,碳信用交易市場將在越南全國範圍內全面運行,並研究與國際市場之對接能力。相對於其他國家碳管理與能源轉型時程表的延遲,對於企業並非福音。

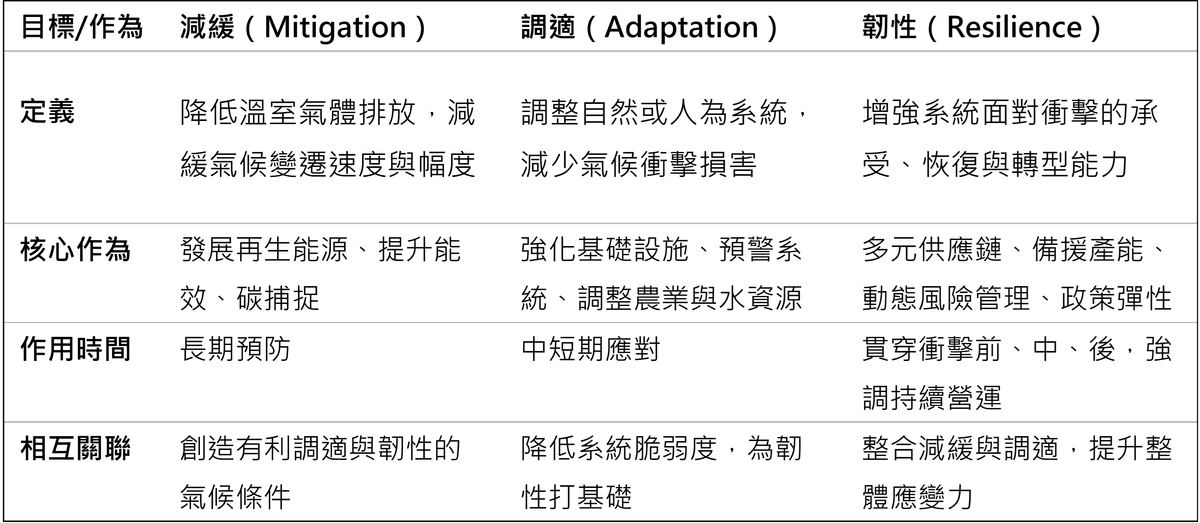

氣候治理已成為國家、企業與社會不可迴避的重大課題。近年來,國際間不僅強調溫室氣體減量(減緩,mitigation),更積極推動調適(adaptation)與創造韌性(resilience),以因應氣候衝擊與多變的政策環境。企業如何整合減緩、調適與韌性策略,成為永續發展與競爭力的關鍵。

減緩、調適與韌性的核心內涵與關係

- 減緩(Mitigation):指的是透過降低溫室氣體排放、提升能源效率、發展再生能源等手段,減少氣候變遷的速度與幅度。

- 調適(Adaptation):則是針對現有或預期的氣候衝擊,調整社會、經濟、生態系統的運作,以降低脆弱度與損失。調適措施包括強化基礎設施、改變農業與水資源管理、建立災害預警與應變系統等。調適可分為預期性或反應性、規劃性或自主性,並需動態調整以因應新風險。

- 韌性(Resilience): 強調系統在面對極端氣候、自然災害或政策變動時,能維持基本功能、快速恢復,甚至轉型升級的能力。韌性不僅是調適的延伸,更是整合減緩與調適、提升全社會與經濟體抗風險能力的關鍵。

減緩、調適與韌性三者相輔相成。減緩為調適與韌性創造較有利的氣候條件,調適降低系統脆弱度,韌性則整合前兩者,強化全過程的應變與恢復能力。

減緩、調適與韌性的關係與作為比較表

企業的氣候治理因應措施

氣候仍會發生破壞性的風險,成為關鍵的力量會驅動永續回歸主流,目前的過渡期可能漫長、混亂,企業若能提早調整、低調布局,就能在永續投資掌握先機。

- 調整策略規劃:永續性議題將長期存在,但在當前的社會氛圍下,建議適度調整碳管理並結合能源轉型目標,融入更多務實考量,聚焦於具體且優先的議題與可衡量的成果,將有助於縮小理想與現實之間的差距。

- 聚焦氣候資訊與勞動力韌性:蒐集氣候資訊、強化員工應變能力,與社區及利害關係人合作,提升本地營運的安全與穩定。

- 雙軌策略:短期合規與長期轉型,在短期內確保基本合規與成本可控,長期則著眼於低碳轉型與創新,逐步提升ESG表現,短期可配合供應鏈減碳目標,與大型企業或同業合作,分享氣候數據,提升整體產業韌性,長期則參與協同低碳創新。

- 氣候風險管理與預警:導入氣候風險評估機制,定期檢視營運據點的氣候脆弱性,建立極端天氣應變計畫(如防洪、防旱、緊急人力調度)。加強設施防護,例如提升廠房防洪標準、設立備用電力與水源。加強災害演練以及持續營運管理,保持營運不中斷。

- 提升能源效率:材料利用率提升等措施,直接反映在成本降低與資源使用效率上,利用儲能系統,數據明確、成果具體,逐步邁向能源轉型,能夠清楚展示投資回報率(ROI)。這種「看得見、摸得著」的效益,使企業在內部決策與外部溝通時更具說服力,不會偏離永續的目標。

- 爭取台灣政府與產業資源:善用政府金融、僑務以及技術支持、研發補助、貸款與市場開拓資源,降低關稅政策帶來的財務壓力。

- 產業聯盟與資源共享:透過產業協會、聯合申請補助及與大型企業合作,取得技術、資訊與市場資源,縮小與大型企業的韌性差距。

不同規模企業需根據自身條件,靈活運用政策、資金與技術資源,為了確保公司的永續經營,最明智的策略是超越短期政治氛圍和短期利益的影響,務實地迎接永續議題必將捲土重來的趨勢。儘管當前永續承諾的退縮是真實存在的現象,但這很可能只是暫時的波動。公司若能善用這段機會窗口,積極強化自身的永續推動能力,並避免讓短期利益阻礙長期永續目標與行動,當永續議題的鐘擺不可避免地回擺時,將能處於更有利的競爭位置。